オチャメな土偶いっぱい。「世界遺産

縄文」展~京都文化博物館

「どっグ~な展覧会」。この昭和ギャグなフレーズも遺跡か思た。京都文化博物館で開催中の「世界遺産 縄文(じょうもん)」展。

会場入り口すぐ、デッカイパネルにぬーっと登場。うわさの遮光器土偶(しゃこうきどぐう)。チラシで見かけたオトボケビジュアル。しかも5体が大集合!の呼び込みにひかれて、来ちゃいました。「遮光器」(しゃこうき)は、目の部分が、雪めがね・・ゴーグルに似てることから呼ばれたらしけど、実は当時流行した目の表現やった、と。

手代森遺跡(てしろもりいせき・岩手県盛岡市)、大形遮光器土偶 (おおがたしゃこうきどぐう) 重要文化財。大形言うても、身長31cm、体の幅19cm、厚さ9.5cm、体重は約1kg。捨て場から見つかったときはバラバラだった破片をつなぎ合わせて、大きく立派な土偶に。まさに、どっグ~やん。体の中は空。頭や胴の一部にちょっとだけ残る朱(ベンガラ)は、はじめは全身に塗られていたと推測。大形版が完全に近い形に復元されるんは珍しい言うことで、国の重要文化財。

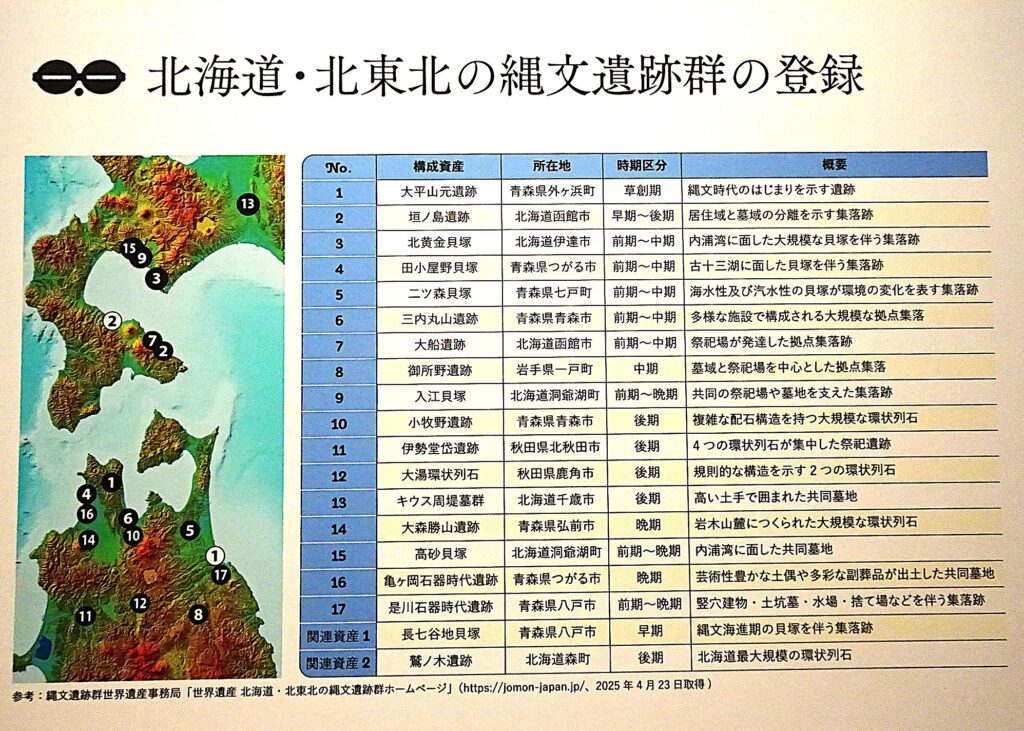

2021年に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」。日本最大級の縄文遺跡・三内丸山遺跡(青森市)くらいしか知らんかったけど、よーさんあるんやね。ビックリ。岩手県立博物館によると、岩手県の出土数が全国一で縄文遺跡は約8400カ所。土偶も7千点近くで日本一。このうち遮光器土偶は約1200点。全国約2200点の半数以上を占めるとか。2位が青森県約580点、3位が秋田県約240点なんやて。岩手県言うたら、わんこそばくらいしか出てこーへん。せめて世界遺産・平泉(ひらいずみ)くらいは言おう。中尊寺金色堂のキーホルダーが洗面台横にかかってるのに。やっぱアカンねぇ。ツレアイまかせだった2人旅は記憶薄。。反省。

豊岡遺跡(岩手県岩手町)、遮光器土偶。ちょっとちっちゃめ。高さ22㎝、幅12㎝。コロコロっとしたお子ちゃまっぽいフォルム。

星宮遺跡(ほしみやいせき・秋田県大仙市)、遮光器土偶。片脚が欠けてる。

藤株遺跡(ふじかぶいせき・秋田県北秋田市)の遮光器土偶は、両脚が欠けてる。

縄文時代をとおして作られ続けた人形・土偶は、ほぼ女性、らし。土偶に豊かな実りや、再生産の祈(いの)りを込めたとか。加えて、ほとんどの土偶が首や手足、胴がバラバラの形で発見されてて、はじめから壊れやすいよーに作られてるとも。例えば、足が悪い人は、土偶の脚を折って祈ったのでは、との解説もあったり。奥が深いねぇ~縄文。

八日町遺跡(青森県三戸町)、両脚はないけど、頭部の曲線的文様、両手、両乳部がなかなかにユニーク。地元では人気者らし。遮光器土偶以外にもいろいろ。

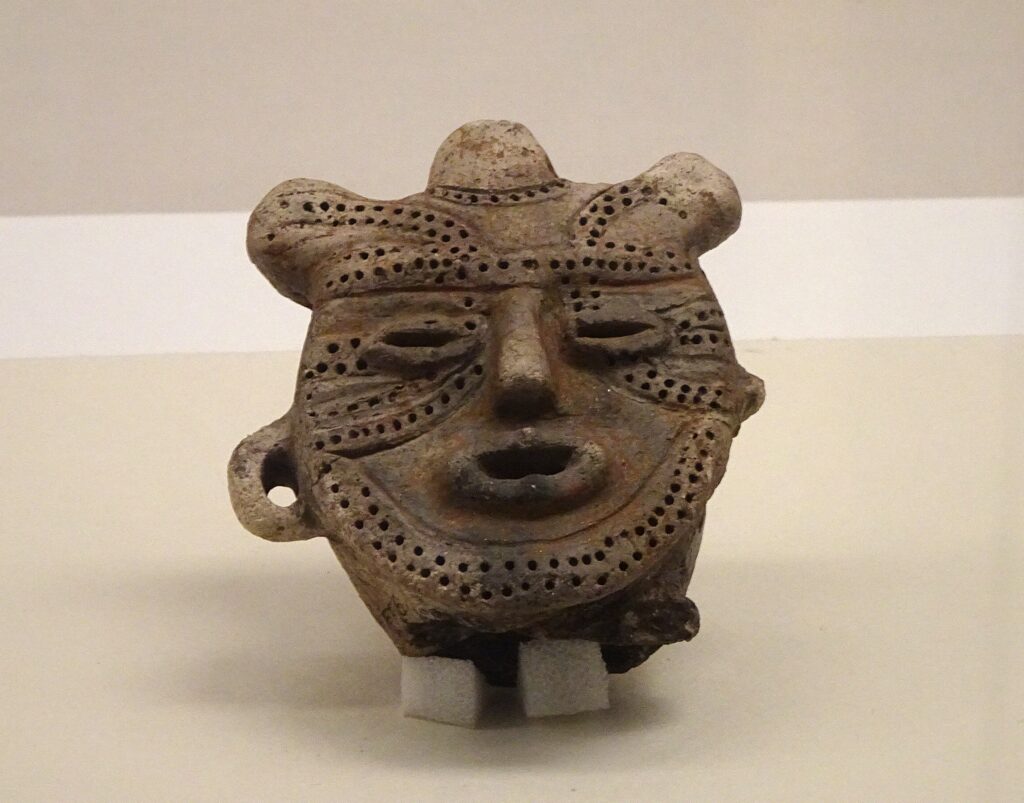

根岸遺跡(宮城県大崎市)、入れ墨のある土偶。顔の小さな孔が入れ墨の表現。耳の輪っかは耳飾り。

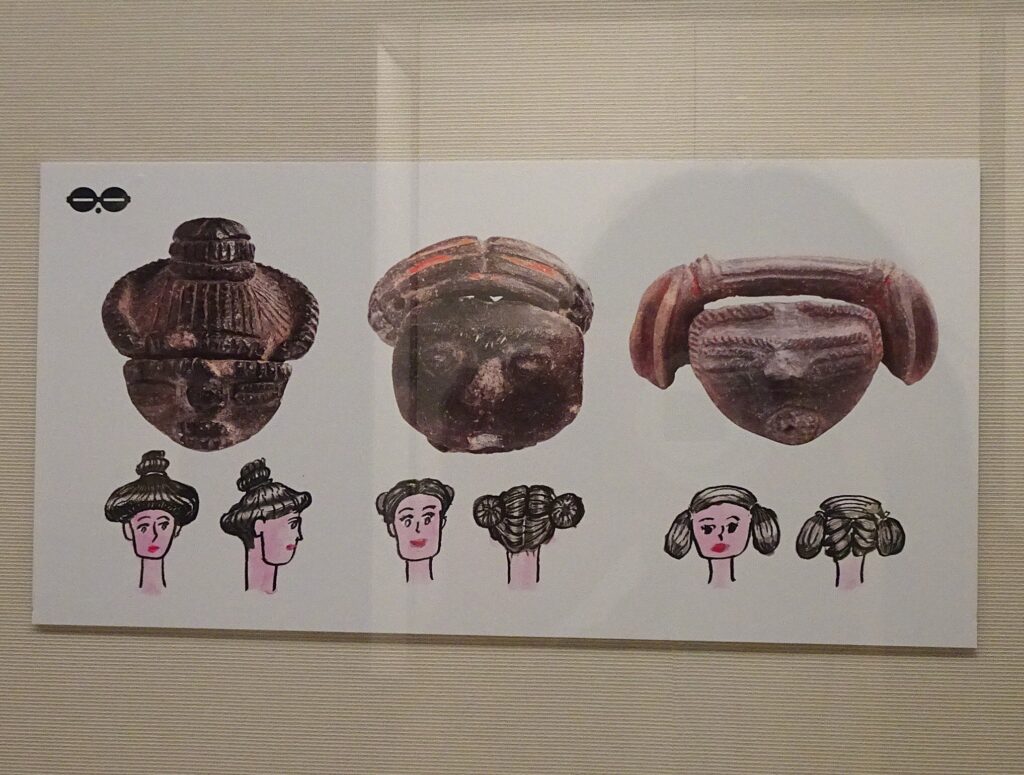

山王囲遺跡(宮城県栗原市)、結髪土偶。

髪型いろいろ。当時流行のヘアースタイルかしら。

美々4遺跡(北海道千歳市)、櫛をさす土偶。

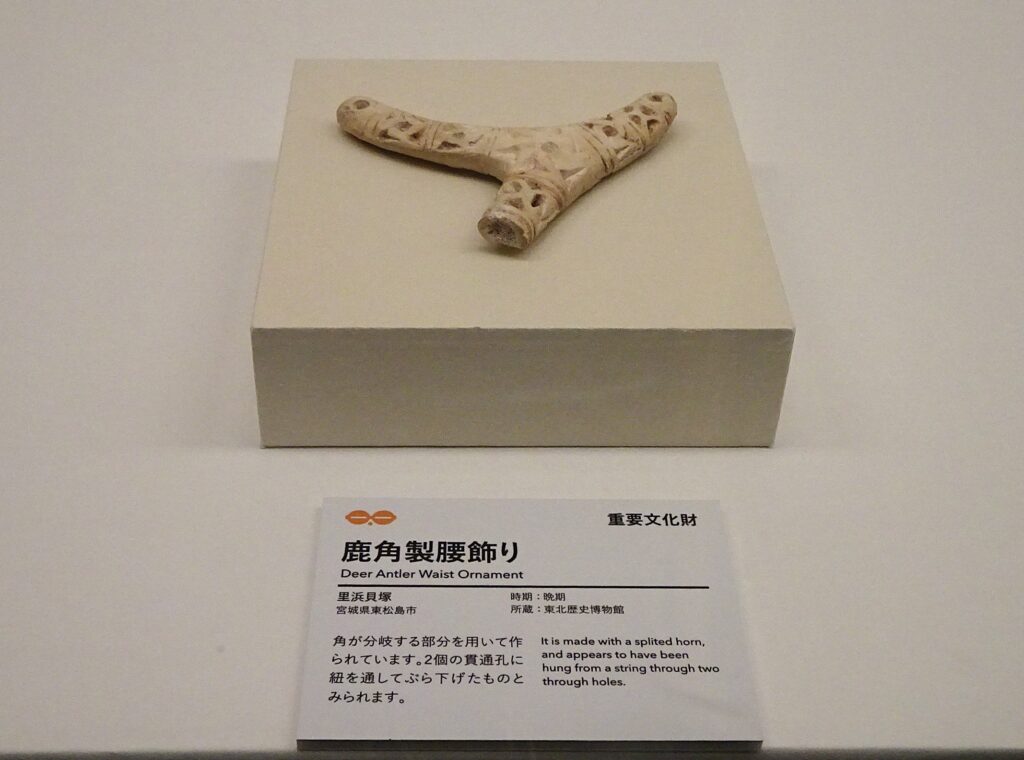

里浜貝塚(宮城県東松島市)、鹿角製腰飾り。重文てある。デザインがちょっと粋やん。

装飾突起をもつ台付深鉢形土器(秋田県鹿角市)。大湯環状列石(おおゆかんじょうれっせき)から出土。いわゆるストーンサークルやね。祭祀や集会の場、墓地、あるいは太陽や月の運行を示す暦の役割などがあったとか。ここのは全国的に標準的なストーンサークルモデルで有名みたい。ってあんまし理解できてないけど、ストーンサークルは西原無量が活躍する発掘ミステリー本で見たよーな気がする。そーいえば、キリストの土偶を探してたなぁ・・って、フィクションだっせ、へへへっ。。けどなんか、ロマンやなぁ。

イノシシ。貝鳥貝塚(かいとりかいづか・岩手県一関市)、イノシシ形土製品。干支やし欲しなぁ。

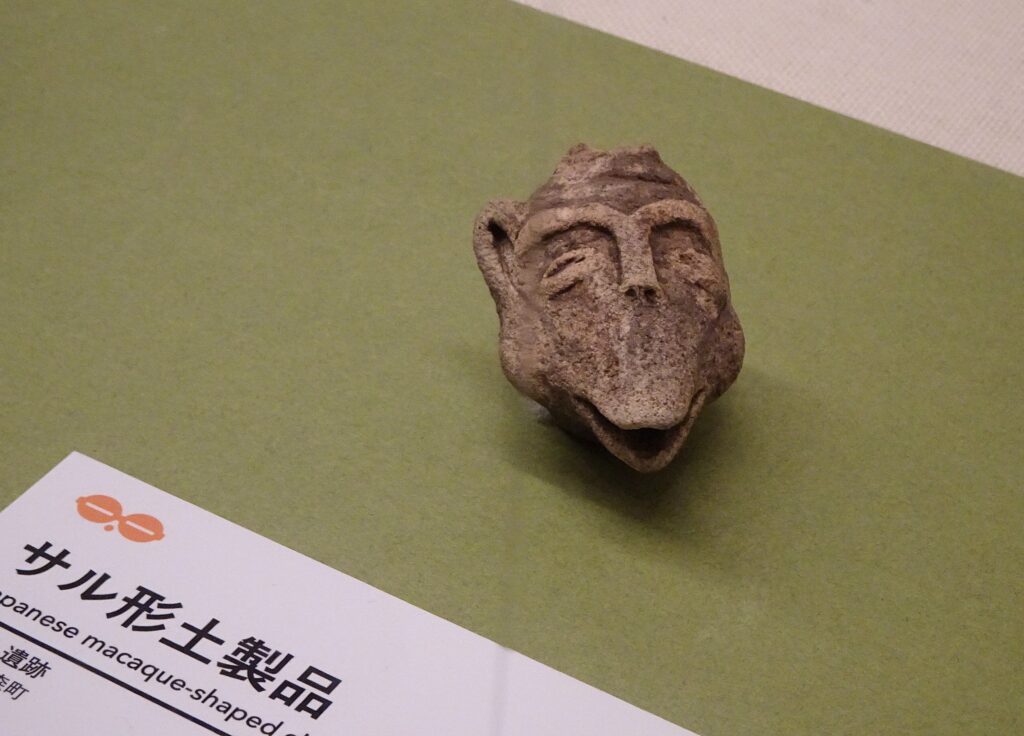

サルもおる。岩の入遺跡(宮城県丸森町)、サル形土製品。えぇ顔してるやん。

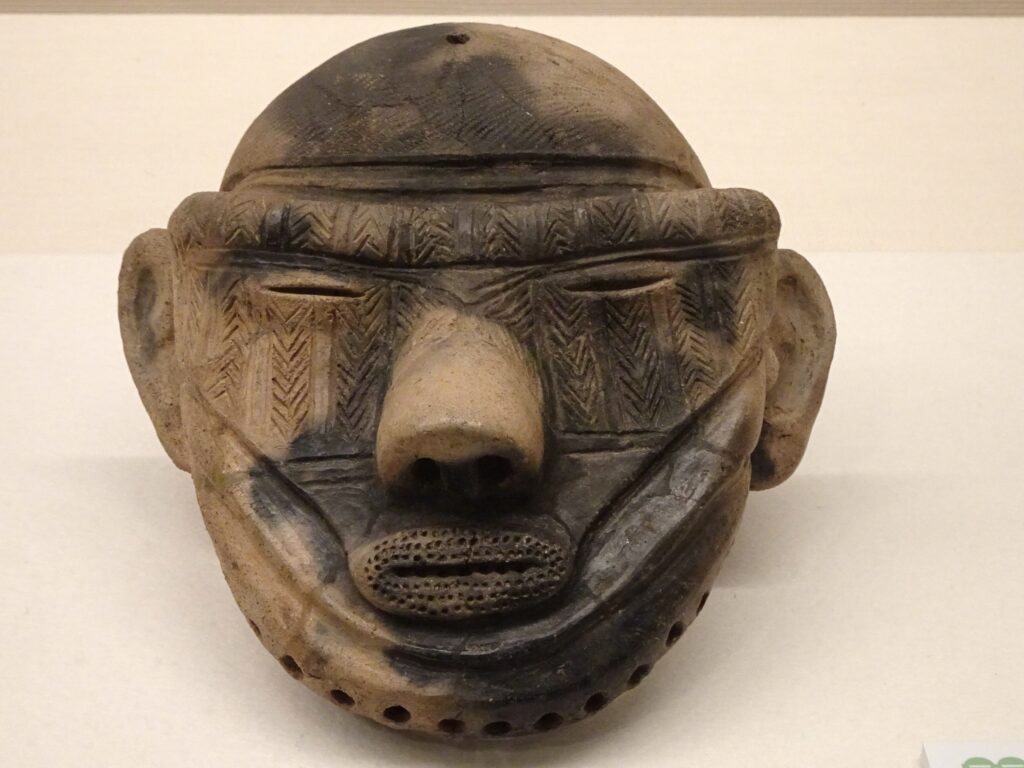

萪内遺跡(しだないいせき・岩手県盛岡市)、大型土偶頭部。「しだないさん」てよんではる。重要文化財。仮面をつけた頭部。身長120㎝に復元される。結構大きいね。

これは国宝・ 中空土偶(ちゅうくうどぐう・北海道 函館市)。愛称「茅空(かっくう)」。北海道唯一の国宝らし。空は中が空洞の意。出土した南茅部(みなみかやべ)という地名と、中空土偶であることにちなんで「カックウ」。 ジャガイモ畑から偶然発見された大型の土偶で、中空土偶としては国内最大の土偶やて。こんなとこかな。縄文の世界遺産って京都の神社仏閣の世界遺産や国宝なんかより、よっぽど人間味あふれててあったかいよね。えぇなぁ。。遮光器土偶、見に行こかしら。東北の旅、久しぶりやもんね。