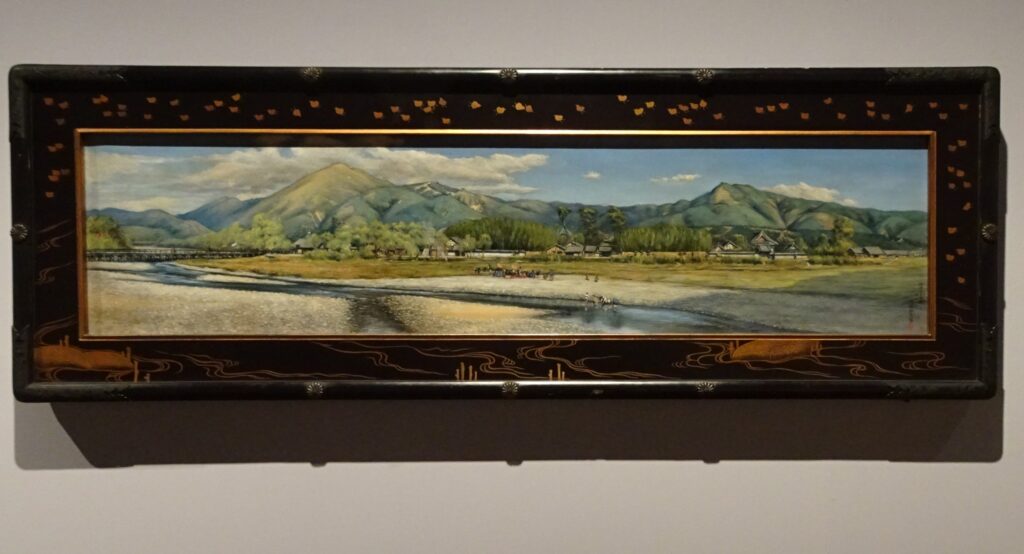

パノラマの鴨川風景。京都洋画壇の初期の頃~京都市京セラ美術館

鴨川の向こうに比叡山。そして右の山には大の字の大文字山。京都市京セラ美術館コレクションルーム夏の特集「洋画の夜明けー黒田重太郎にならって」。黒田さんも京都の洋画も知らんので、どんなんやろとお出かけ。カメラOKやったし解説見ながら覚え書きブログ。次にどっかの美で出会ったら、うれしやん。

伊藤快彦(いとうやすひこ)《鴨川真景図(かもがわしんけいず)》明治30年(1897年)、油彩画。江戸後期に入ってきた写真技術と遠近法。風景の一場面がパノラマ写真のように忠実に描かれてる。拡大したら見えるけど、鴨川にはピクニックや結婚式で人が集う。山の近くには人力車や馬。大原女(おはらめ)さんも3人いてて何か売りに来てはるんやね。比叡山の山頂に塗り残し。山関係の人によると昔は比叡山から薪を採ってたらしく、当時はほんまに、はげ山の比叡山やったんやないかと。京の暮らしそのまんま描かれてる。

伊藤快彦《大奥の女中》明治41年。飾り気のない豊かな黒髪、二重瞼の瞳に紅を載せた小さな唇の美しい大奥の女中。どこか遠くを見つめる眼差しの柔らかな表情に現れた人物の性格描写と多彩な花柄模様の刺繍を入れた白い絹の打掛けの質感描写が見事である、と。めずらしく明るい洋画やね。日本画にはない生きてる感・・って、大奥はもーあらへんかったやろし生きたモデルちゃうか。

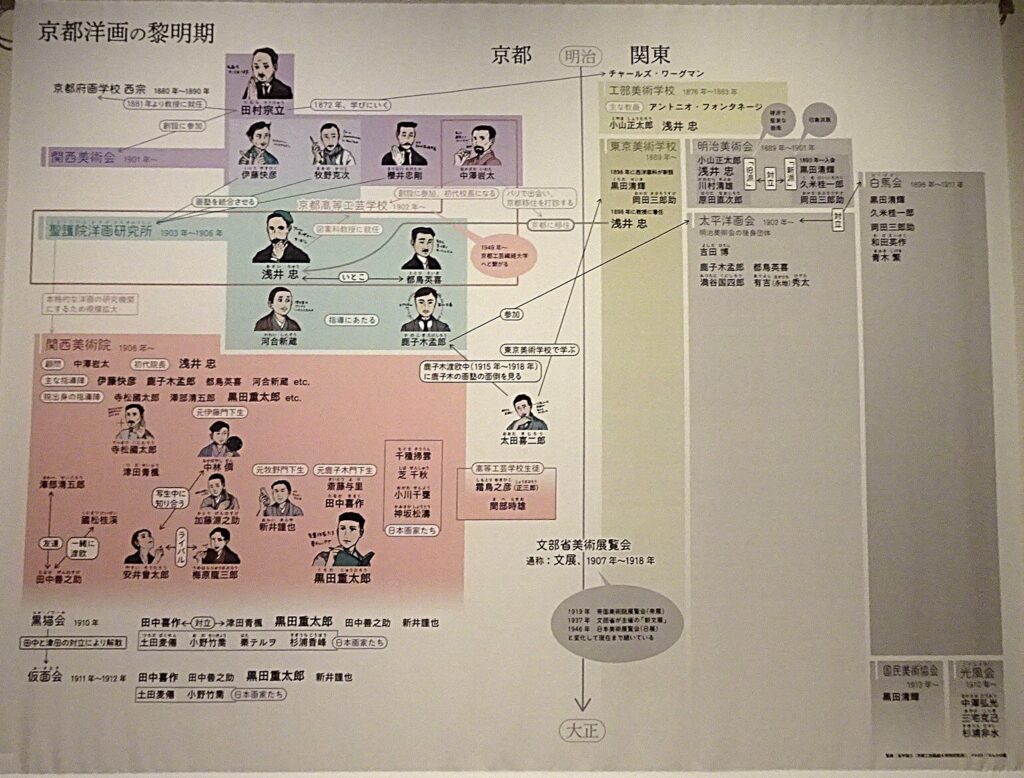

伊藤快彦《少女像》明治24年頃。メインビジュアルの少女の絵。これは近くに少女がいる感たっぷり。伊藤さん、京都市の熊野若王子神社の宮司の長男。京都府立画学校(現・京都市立芸大)で田村宗立に学んだ後・・・解説読んでも覚えられへんので系図貼り付け。。。必要に応じて要拡大。

黒田重太郎(くろだじゅうたろう)は関西洋画壇を代表する画家で「京都画壇の黎明期(れいめいき)」の著者。この本にならって今回の展示を組み立ててみました、ということみたい。伊藤さんの絵、もう一つ。

伊藤快彦《幼き漁師》明治23年。何が獲れんねやろ。落ちんよーにしーや。遊びに夢中な子どもらをパチリ、的な絵。

⽥村宗⽴(たむらそうりゅう)《官⼥弾琴図》 明治30年頃。真剣な表情で筝(琴)を奏でる美しき官女。桜花と紅葉の文様の入った紫地の打掛に前結びの朱帯。弦を弾く右手と弦を押さえる左手のしなやかな指の美しさ。背後には円山派の藤屏風があり、白い房飾りの付いた黒漆の調度品が並んでいる、と説明。先の系図によると、この田村さんこそ京都洋画の先駆者。江戸後期に京都府南丹市園部町に生まれ、仏画や南画を描いていたが、本物そっくりに描きたい、という願望から独自で陰影法を研究。のちに油彩画を知り、西洋絵画を学ぶため英語も習得。通訳兼画家として病院に勤めたのち、横浜のチャールズ・ワーグマンに師事して洋画を学び、第1回内国勧業博覧会に出品。すばらしい!こんなアクティブな人が府内にいはったんや。円山応挙も亀岡の生まれ。恐るべし丹波。

田村宗立《富士図》明治13-22年頃。明治とは思えんシャレたブルーが印象的な絵。カラー写真なんて普及してへん頃。富士山に向かう帆掛け船をアップ。遠景は青の強弱。雪の感じやさざ波の様子もステキ。この絵、欲しなぁ。。

牧野克次(まきのかつじ)《落葉(らくよう)》明治36年。洛北の秋の景かも。枯葉積もる道の向こうに、薪を頭に被く二人の杣人の姿が見える・・と解説あるけど・・見えへん。美のFBで拡大されてよーやっとうっすら見える。藤井寺市生まれの画家やて。やさしい秋。

櫻井忠剛(さくらいただたか)《能(安宅・あたか)》明治末。能は見たことないけど、安宅は読める。富山へよー行くし、北陸道の安宅PA看板見たら、安宅の関・弁慶さんの勧進帳や、っていっつも思う。尼崎藩主・松平家ゆかり生まれの画家で、初代・尼崎市長らし。田村さんを筆頭に3人の弟子、伊藤さん、櫻井さん、牧野さんが京都洋画の先駆者群らし。

浅井忠(あさいちゅう)《グレーの柳》明治34年・1901年。少し白味がかった黄緑色がちょっと日本的な油絵。大きな箒のように枝を伸ばした柳の並木のある空地を、農婦が一輪車を押しながら歩いてくる。東京の生まれ。工業美術学校(現・東京藝大)で西洋絵画を学びフランス留学。帰国後に京都来住。京都で洋画を志す者が増えたこともあり、聖護院洋画研究所を開設し、田村さん、伊藤さん、牧野さんらとともに指導と経営。フランス帰りの鹿子木孟郎(かのこぎたけしろう)も加わり、のちに関西美術院の創立へ。

鹿子木孟郎《新夫人》明治42年。大阪の名家に嫁いだばかりの新婚女性を描いてる。左手に結婚指輪。当時、指輪の習慣は新しかったらし。それにしても肌の白は引き立つけど着物が地味。やっぱ洋画は色を混ぜるから暗くなりがち。印象派はそれを嫌って混ぜずに重ねるよーになった、とググってて見つけたキュレーターズトーク動画で言うてはった。フムフム。。鹿子木さんの名前はどっかの美で見たことある。岡山市生まれ。

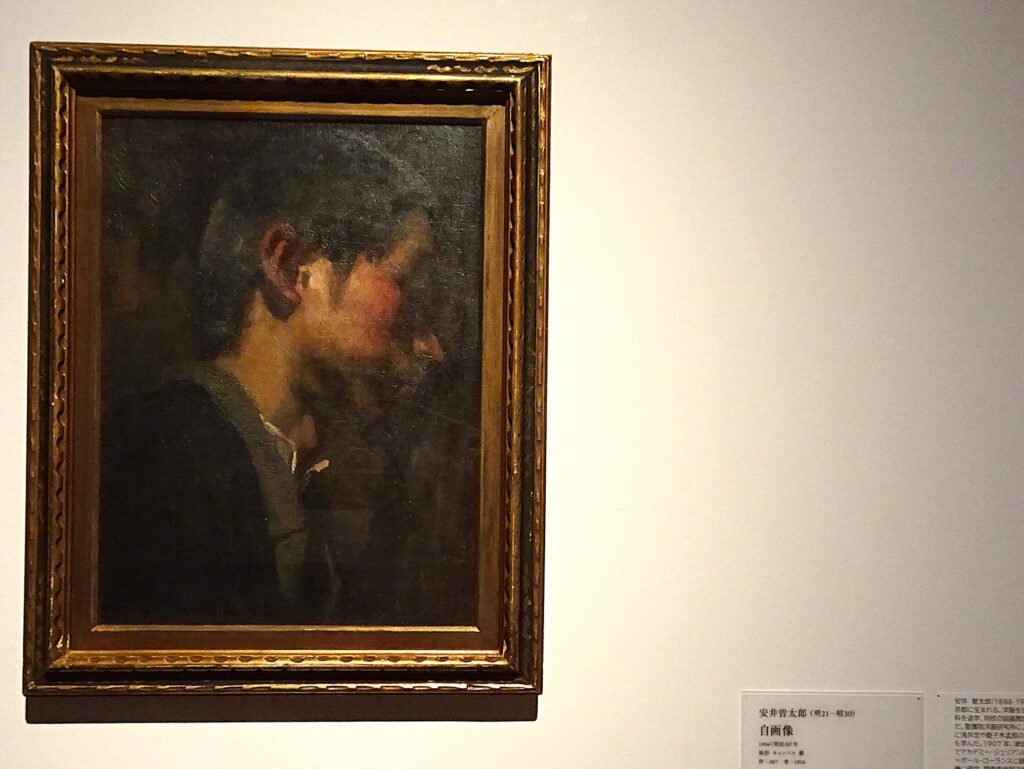

安井曽太郎(やすいそうたろう)《自画像》明治39年。安井さんの名前も何度か見たよーな、絵は覚えてへんけど・・アカンか。京都で木綿問屋を営む商人の家の生まれ。フランスに留学して後期印象派のセザンヌに傾倒しつつ、日本的な油画を探求。それにしても暗い絵。何が描いてあるか見えへんやん。

安井曽太郎《粟田口風景(あわたぐちふうけい)》明治38年。粟田口の青蓮院(しょうれんいん)のデッカいクスノキ。13世紀に植えられた巨木。17歳の作品やからパリ留学の前やね。若さあふれるのびのびスケッチって感がえぇやん。

コレクション展の特集こんなところかな。黒田さんの作品もあったけど、撮ってへん。日本の洋画ってなんだか暗ーいイメージ。写実的に時世の暗さをそのまんま表現してはる・・ってことはないやろけど、やっぱワクワクしたいしもうちょい明るいとうれしいねんけど。ともあれいろいろお勉強させてもらいました。大半はすぐ忘れるやろけど、京セラ美コレ展のカルチャーお手頃価格でお気に入り。願わくば、乗れへん市バスの敬老乗車証やなくて、岡崎公園駐車場の市民だけ割引つくってくれたら、これからのアクティブ高齢者サービスには言うことないんやけど。