京都、ずーっと、若冲!~細見美術館

昆虫やらが11匹描かれてるらしけど、何べん見ても数えられへん。私のナンバーワン若冲、《糸瓜群虫図(へちまぐんちゅうず)》。細見コレクション初めてのカメラOK! うれし~~。

びよ~んと伸びてシュッとしたヘチマがカッコえぇ。バッタやチョウチョ、ちょっと目ぇ離したらどっか飛んでってるに違いない。京都市左京区岡崎の細見美術館。京セラ美、国近美、平安神宮やらの岡崎メインストリートからちょっと離れたとこにある静かな美術館で開催の「細見コレクション若冲と江戸絵画」展。伊藤若冲1716ー1800。8年ほど前、旅先スポットに美術館も時間つぶせてえぇなぁ思てた頃、そー言えば京都では京都市美以外行ったことないしとお出かけした細見美で初見した若冲のヘチマやニワトリ。さすが京都、日本画ってえぇもんやったんやー、初めて認識しました。学校の美術授業、ダヴィンチやモネは記憶に残るけど日本画の話って聞いたことあったんやろか。ともあれ細見美のおかげで日本画カルチャーライフが楽しめて、感謝です。このヘチマは若冲30代後半の初期作( 1753ー54頃・江戸中期)で、同じ初期作のニワトリが・・・

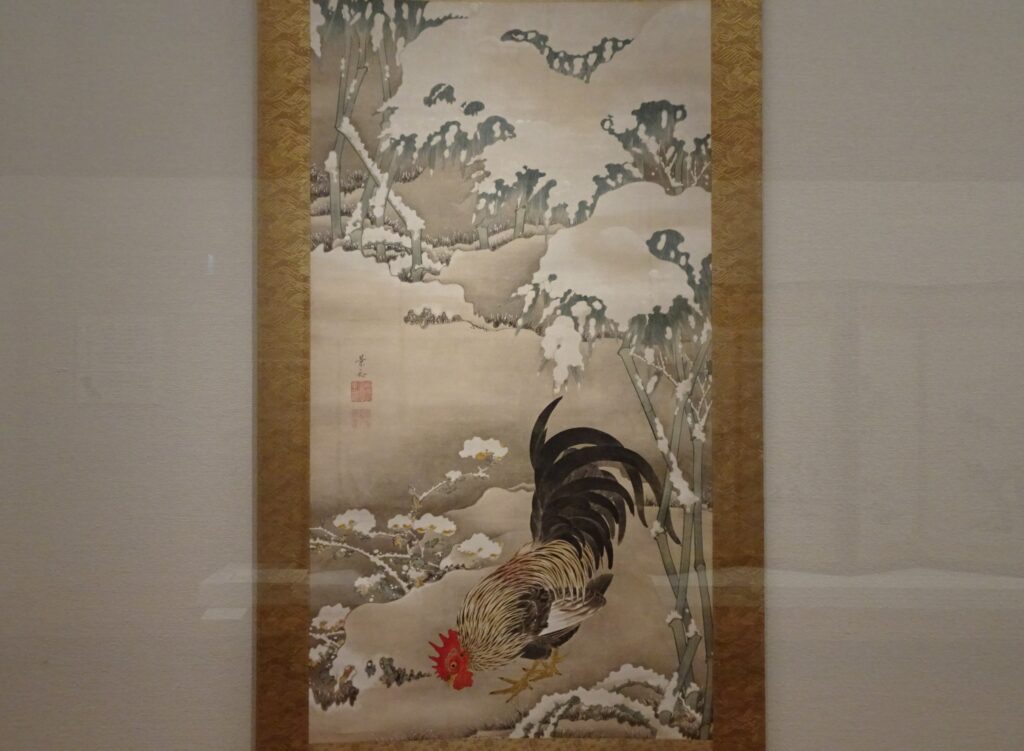

《雪中雄鶏図(せっちゅうゆうけいず)》(1747ー51頃・ 江戸中期)。若冲が京都錦の青物問屋「桝屋」の主人だった頃の作で、署名が若冲やなくて、その頃の若冲の通称やった「景和」となってる。ヘチマの蔦(つた)もそうやけど、ニワトリの尾っぽも曲線。若冲、初期の頃からの得意技やったんやー。色づかいも優しいねぇ。有名な東京の方にある国宝・動植綵絵(どうしょくさいえ)は、ニワトリもタコもフグも激しい色づかいで美味しそーには見えへんやん・・食わんか。。

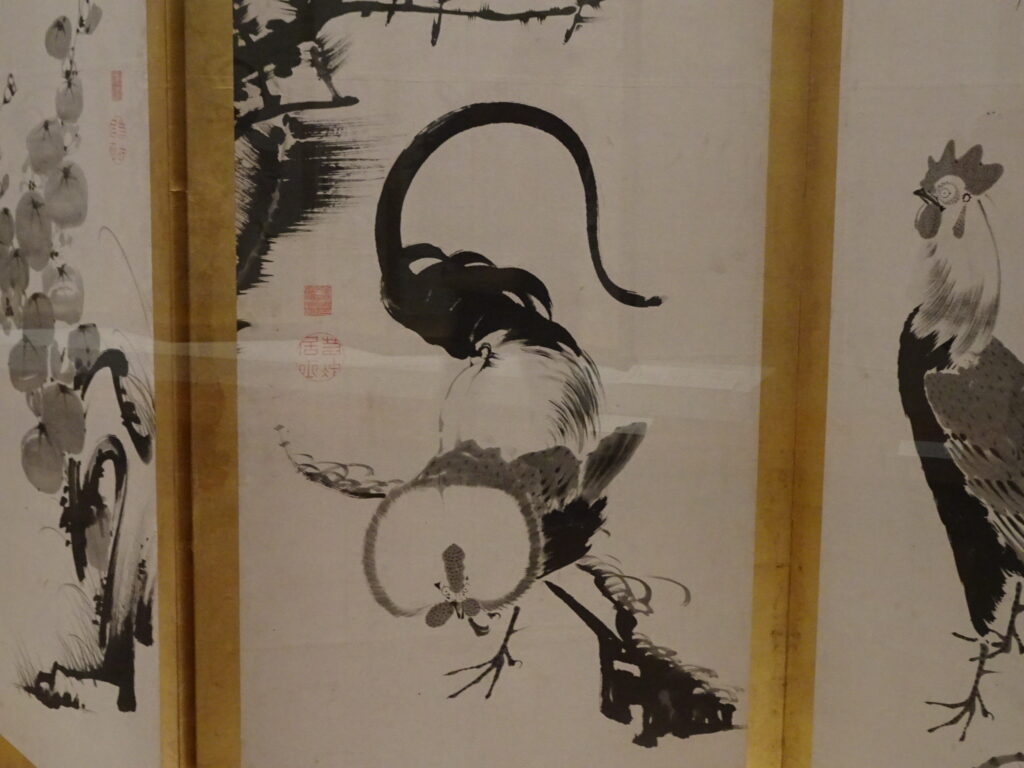

《鶏図押絵貼屏風(にわとりずおしえはりびょうぶ)》1797頃。若冲晩年の作。若冲と言えばのニワトリの屏風。尾っぽの曲線を入れたいがためにニワトリを描いてた、と思えるほど定番。よー見る。京都嵐山の福田美術館でも見た(福田美の若冲ブログ)。

《群鶏図(ぐんけいず)》(1796頃)晩年。三羽おる。墨の濃淡が絶妙。

《虻に双鶏図(あぶにそうかくず)》(江戸中期)。虻(あぶ)、見える?うるさいな~~言うて見上げてはるわ。尾っぽが地味なこの構図はめずらししニワトリもカワイっ。まだ模索中の頃。 これらのニワトリの中で私のお気に入りは・・・

正面から見るやつ。わっかの中にちょこっと顔。ほんまかいなー、なオトボケ顔。笑える。

このオトボケさん、《花鳥図押絵貼屏風(かちょうずおしえはりびょうぶ)》(江戸中期)におるやつ。若冲40代頃で、花や鳥やニワトリやらいろいろ試行錯誤してた頃の作。そう、水墨画ですよ。「墨」に目覚めた若冲は、墨一色の濃淡や筆遣いで対象物を単純化するといろいろ自由に楽しめるじゃん、ってことに気づかはったらし。初期のカラー版2つに比べても明らかに自由度が違う。絵ものびのびしてて楽しそーや。

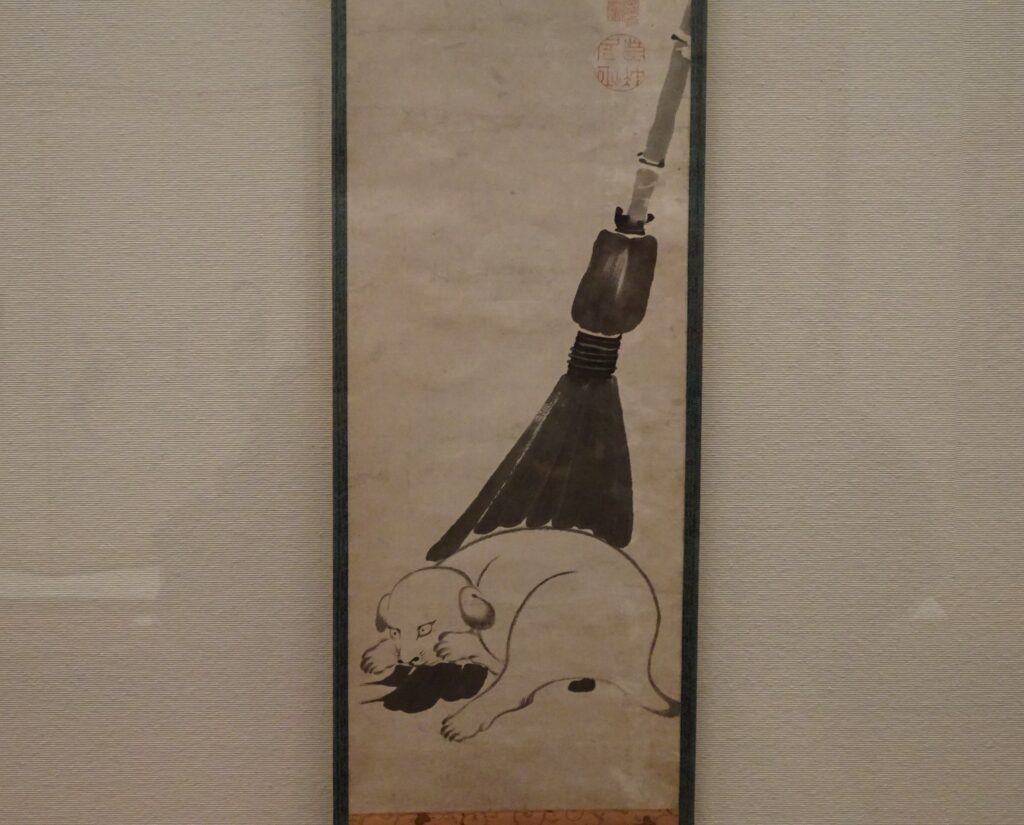

《仔犬に箒図(こいぬにほうきず)》江戸中期。これもお気に入りのやつ。若冲の仔犬はかわいくないとこが好き。仔犬や言うても媚びひんでー、言うてるような目。えぇやないですか。

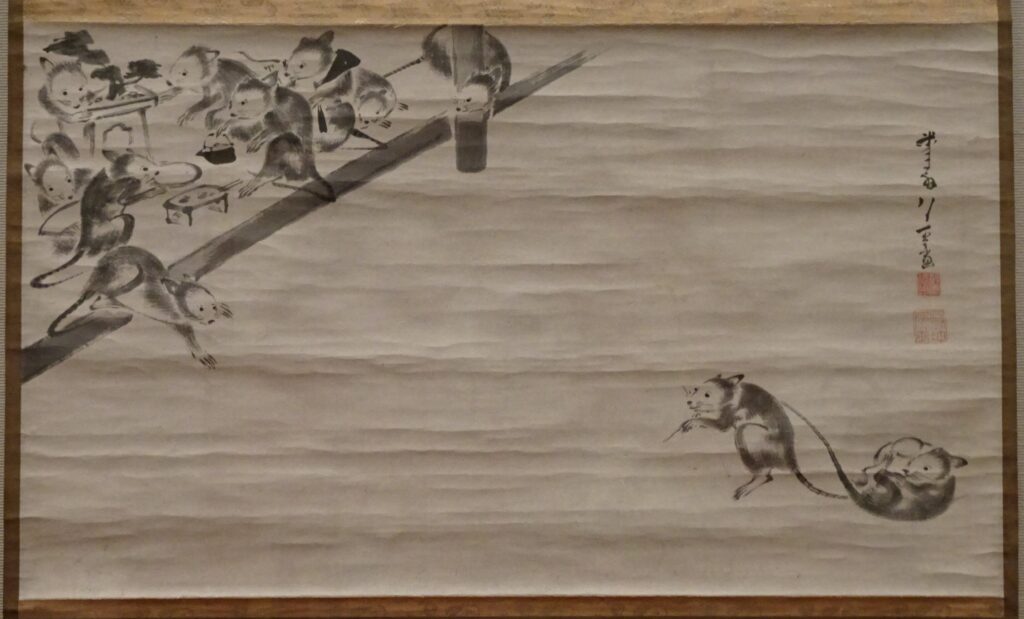

《鼠婚礼図(ねずみこんれいず)》(1796)晩年。左隅は婚礼の最中のネズミたち。右下のネズミがひいてるのは酔っぱらったネズミのしっぽ。大丈夫かぇ、って迎えに出ようとするネズミもおる。やっかいなやつはネズミにもおるんやね。構図もストーリーもおもろくて、これまたお気に入りの1枚でーす。

左《里芋図(さといもず)》江戸中期。右《宝珠に小槌図(ほうじゅにこづちず)》1800頃。立派なずいきは、元青物問屋の主人ならでは。新春のおめでたい掛け軸は若冲83歳頃の作。長寿にあやかった依頼もたくさんあったとか。トップのち密なヘチマ図と比べて、どんだけ手ぇ抜いてんねん的な絵やけど、こういう気の抜けたような水墨画って結構好き。なんか癒される。

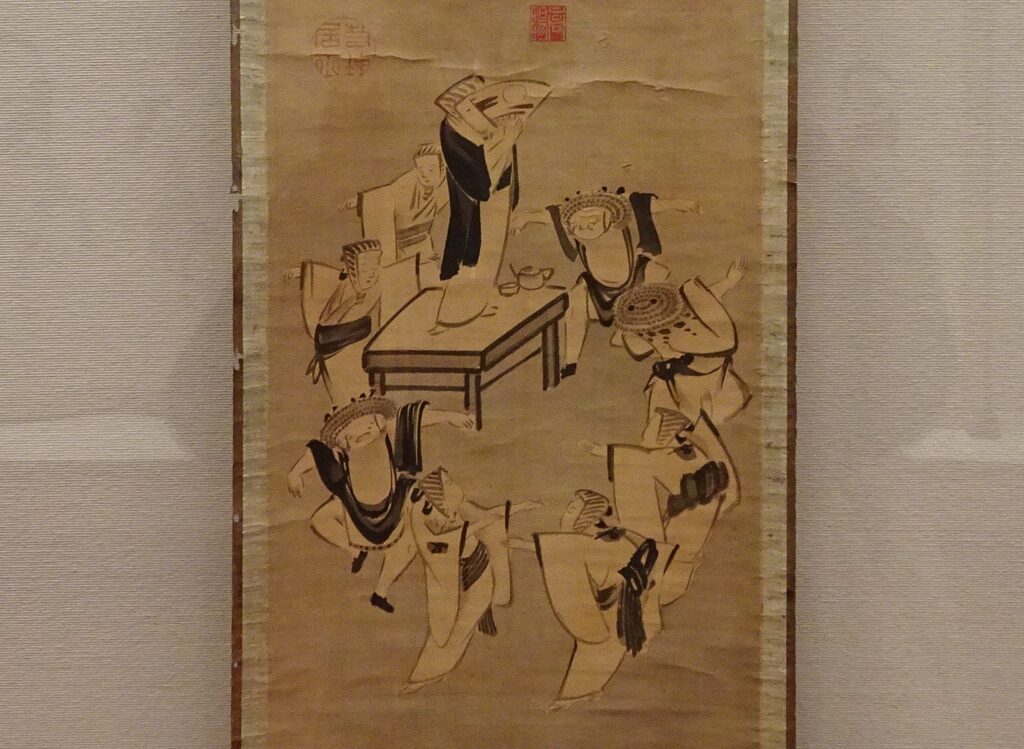

《踏歌図(とうかず)》(江戸中期)。いわゆる盆踊り。若冲の当世風俗画はめずらしから、ってわけでもないやろけど、今回のメインビジュアルはこれ。えぇやん。なんか、楽しそーに踊ってはるし。ということで、展示からお気に入りの若冲を紹介しました。最後に、若冲以外の江戸時代絵画をひとつ。

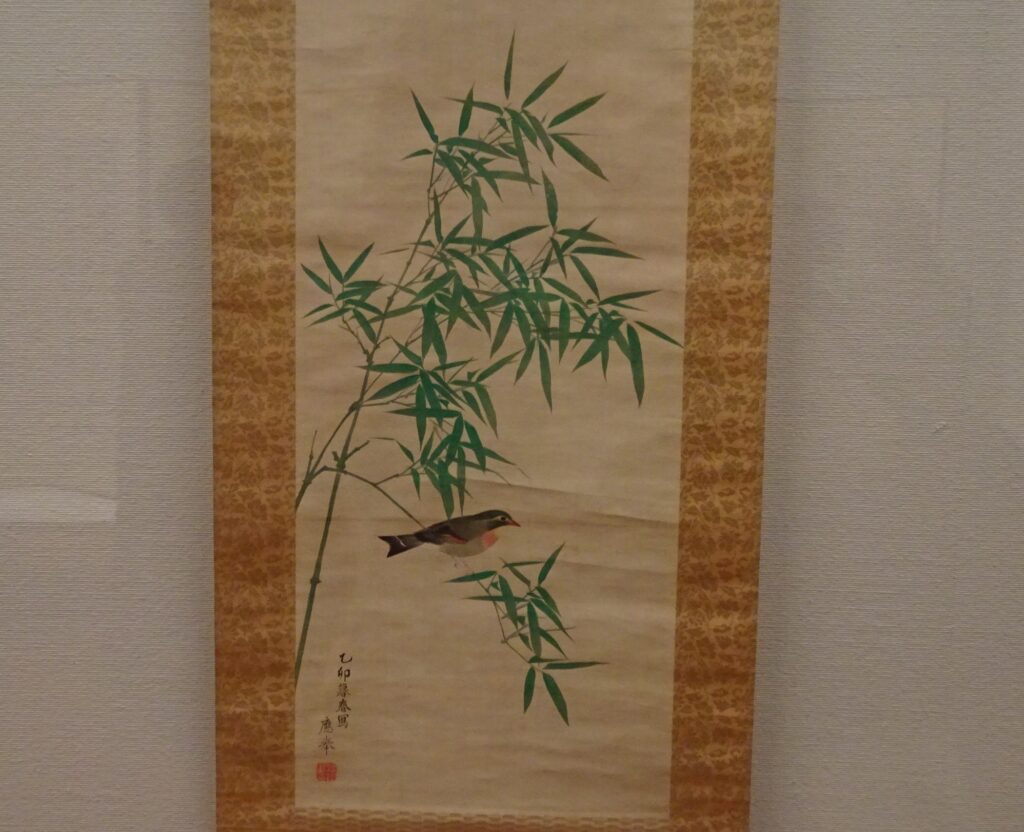

円山応挙《若竹に小禽図(わかたけにしょうきんず)》1795。若冲よりちょっと若い。写生の応挙。若冲の水墨画の後に見ると、マジメに描いてはんなーて思えてくる。最晩年の作。以上、癒しの細見美、ゆっくり楽しみました。京都は新緑です。