福岡県・宗像大社、国宝しかない沖ノ島神宝にビックリ~京女のひとり旅66

福岡県・宗像大社(むなかたたいしゃ)。九州旅、山口県・秋吉台から佐賀県・唐津へ向かう3日目に立ち寄り。

新緑の境内のが受けがえぇか思てトップにしたけど、お詣りもそこそこに神宝館(しんぽうかん)へ。

館内ほぼ国宝やった~~。こんなことある? ビックリやん。数年前に、島根県の荒神谷遺跡行ったとき、福岡のムナカタってとこにも出土系の国宝あるらして情報入手。九州はよー行くし、そのうちお出かけと思てはいたけど、まさか館内展示どれもこれも国宝とは。しかもカメラOKの太っ腹。お気に入りしました。(荒神谷遺跡のブログ。特にムナカタ出てこーへんけど。。)

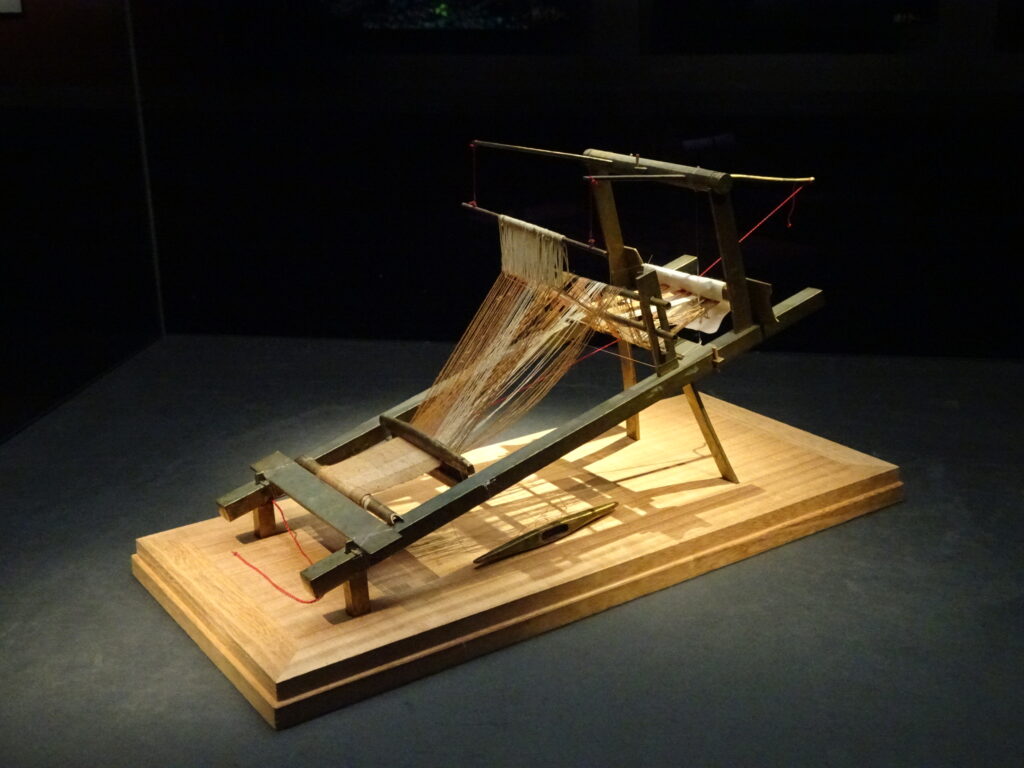

金銅製高機 (こんどうせいたかはた) 伝沖ノ島【国宝】8~9世紀。金銅製のミニチュア織機。部品はほぼ揃ってるんで、組み立てると実際に織れる。古代の機の姿をそのままに残す最古の現存資料として貴重。

金銅製歩揺付雲珠(こんどうせいほようつきうず) 沖ノ島【国宝】6~7世紀。馬を飾った装飾品。馬が動くたびに、花びら型のびらびらが揺れるって、カワユイやん。。。

そう、国宝は沖ノ島の出土品。宗像大社は、神話に登場する日本最古の神社の一つ。御祭神は天照大神の三女神。沖ノ島の沖津宮(おきつぐう)、筑前大島の中津宮(なかつぐう)、そして私がお出かけした宗像市田島の辺津宮(へつぐう)が三女それぞれを祀り、宗像大社は三宮の総称。日本書紀によると、宗像は日本の最初の国際港で、天皇の勅使もやって来る重要な地。がしかし、玄界灘はとても荒海で、航海する船にとって最大の難関。日本列島と朝鮮半島の間に位置する沖ノ島は、高度な航海技術をもった宗像地域の人々にとっての道標。そのため、 古代東アジアで、海を越えた交流が頻繁に行われた4世紀後半〜9世紀末の約500年間、 航海の安全と交流の成就を祈って、大量の貴重な奉献品を用いた祭祀が行われた。島全体が信仰の対象である沖ノ島は「神宿る島」として厳しく入島制限されたため、古代祭祀の遺跡がほぼ手つかずの状態で現存。ゆえに、1954年以降、十数年にわたって行われた発掘調査の結果、出土品は8万点もの国宝にもなったと。そりゃ神宝館は国宝ばっかやわ。筑前大島へは観光船で行けるけど、沖ノ島は今でも女人禁制。男性でも上陸前には禊(みそぎ)をせんとアカンらしっス。以上、ムナカタ講座でした。

金銅製龍頭一対(こんどうせいりゅうとういっつい) 沖ノ島【国宝】6世紀。龍の頭をかたどったもので、中国で作られたらし。さおの先に取りつけてつかうとか。

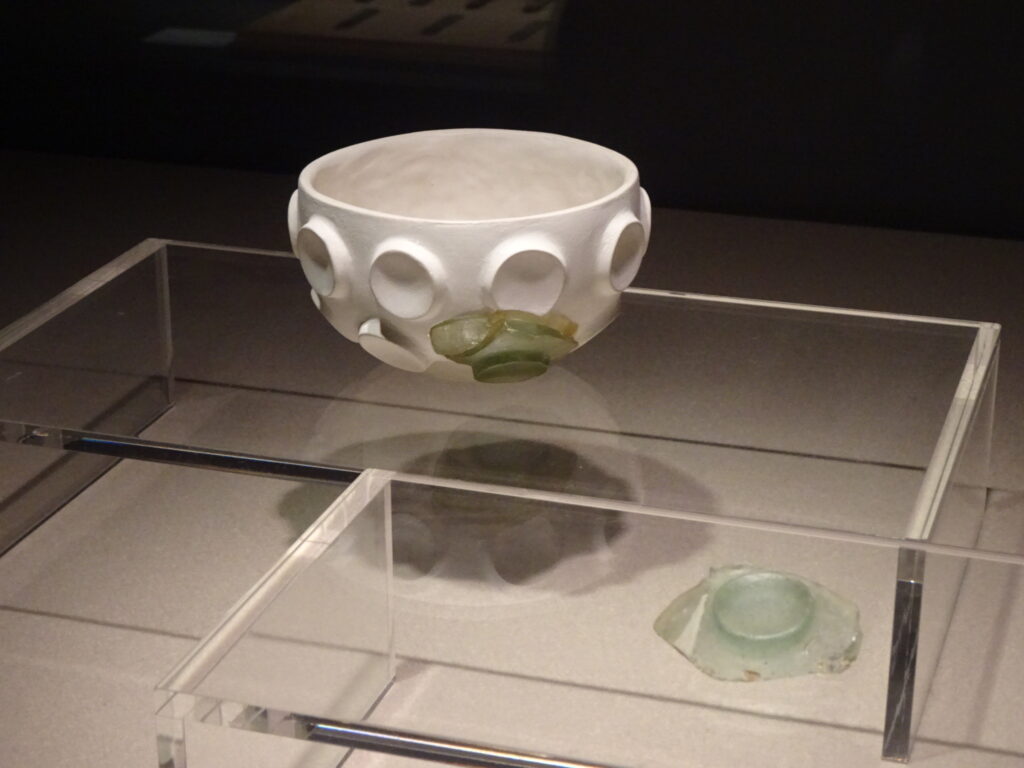

カットグラス椀片(わんへん)【国宝】6世紀。お椀はイメージ。右下の多くの気泡を持つ淡い緑色の破片。イランのササン朝ペルシアから伝来のササン・グラスやて。

奈良三彩小壺 (ならさんさいこつぼ)沖ノ島【国宝】8世紀。奈良時代の日本最古の彩釉陶器(さいゆうとうき)。小壺は大和朝廷の特別な祭祀用の希少なもの。平城京の官営工房でつくられたらし。

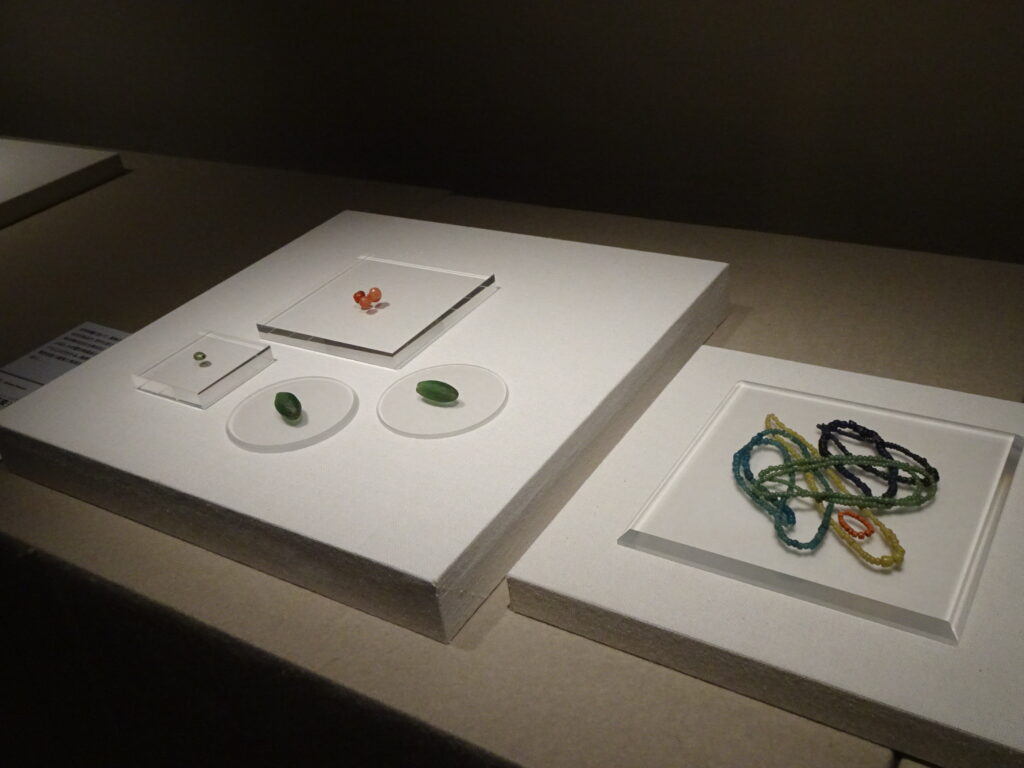

真珠玉、瑪瑙玉(めのうたま)、ガラス製切子玉【国宝】6~7世紀。真珠玉の古代の出土は多ないけど、『魏志』倭人伝によると、わが国の特産品として中国魏に朝貢していたらし。国宝紹介もキリがないんでこのへんで。

宗像大社の駐車場って、なんか狭いなー思たら、横から入った第2駐車場やった。私のナビあるある。神宝館横で木々の木陰もあって結果良かった。鳥居の写真くらい撮っとかんとと正面らしき方に歩いたら、デッカイ駐車場見っけ。土産もん屋もありそーやったけど買うもんないし。ちなみに、道の駅ムナカタってのもえらいアピールしてはったなぁ。神宝館は企画展で順繰りに国宝見せてくれはるみたい。ちょっと日本の古代、勉強できました。