エル・グレコ(ドメニコス・テオトコプロス)《悔悛する聖ペテロ》1590ー95年頃。丸メモ〈観る者の心に迫るエル・グレコの感情表現〉。エル・グレコって、大原美術館でしか見たことないけど、引き伸ばされたよーな構図が特徴的。

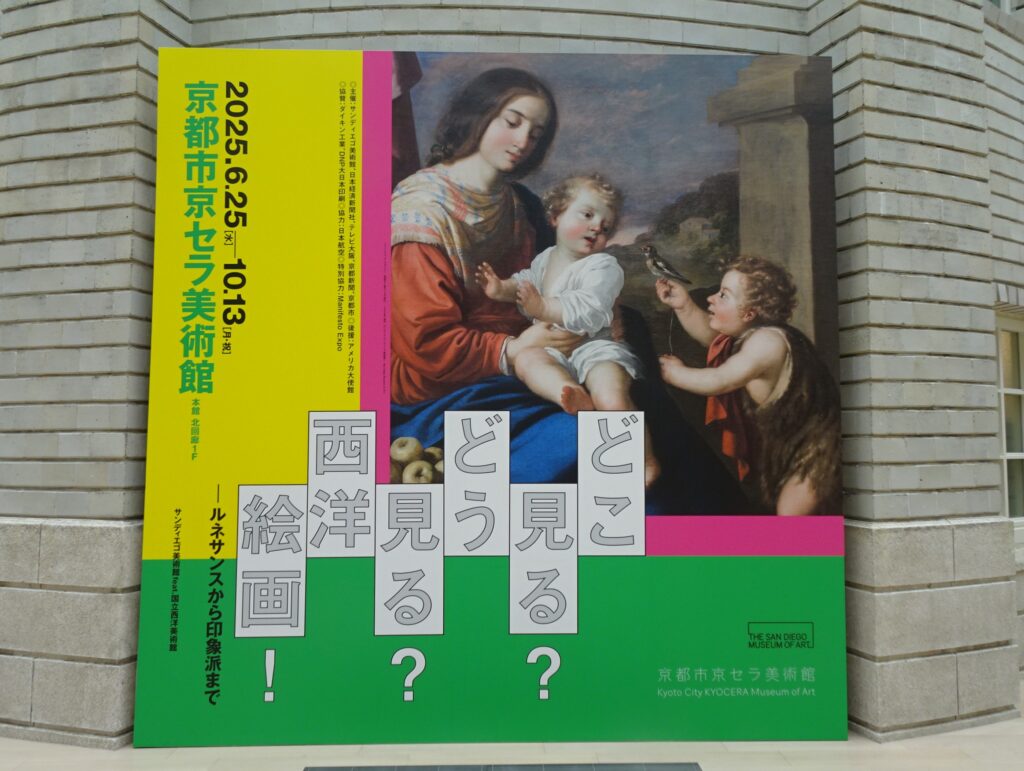

西洋絵画って、どこ見る?展~京都市京セラ美術館

いっつも好きに見てるけど・・。とりあえず、京都市京セラ美「どこ見る?どう見る?西洋絵画ールネサンスから印象派までー」展。米国・サンディエゴ美術館から初来日作品を中心に東京・国立西洋美コレクションも数点。西洋絵画のルネサンスから19世紀末まで600年の歴史を鑑賞ヒント付きで展示。全カメラOKは超うれしっ。夏休み学習的な。。。

この絵、一目見てビビっときた!。黒のバック、吊るされたキャベツと無造作に置かれた野菜。写真か思た。フアン・サンチェス・コターン《マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物》1602年頃。宙づりのキャベツには影が無い、との説明見てから、そー言えばそやなぁ。スペイン静物画(ボデゴン)の最高傑作とも。みんな、ビビッとくる絵なんや。左上の丸に鑑賞ヒントが書かれてる。丸メモ〈リアルなようでどこか不思議・・。サンディエゴ美術館の至宝〉。サンチェス・コターンはボデゴンの先駆者。発表当時はあまり注目されず。その後修道士にならはってからは宗教画オンリー。10年後にボデゴン大流行。数点のコターン作品は貴重になった。

フアン・バン・デル・アメン《果物籠と猟鳥のある静物》1621頃。国立西洋美術館蔵。流行後の豪華で華やかになった静物画。対比展示。

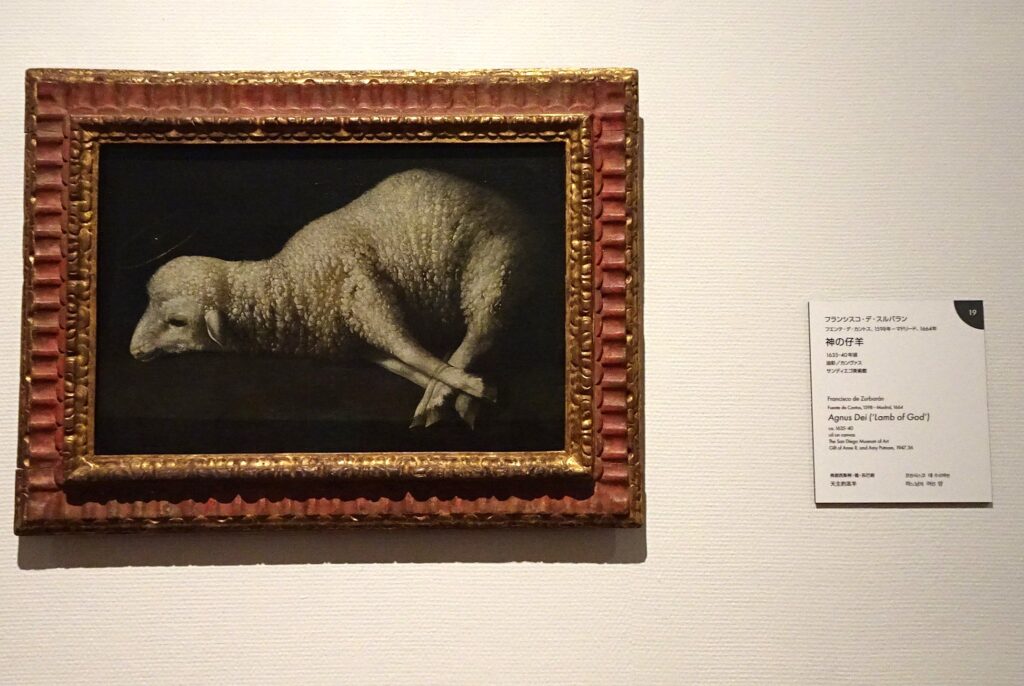

フランシスコ・デ・スルバラン《神の仔羊》1635ー40年頃。神への捧げものの仔羊の絵もボデゴン形式。漆黒の背景にスポットライトが当たって浮かびあがるよーな描き方。インパクトのある絵やけど。死んだ動物は苦手。アジの開きなら美味しそーやのに。スルバランは17世紀スペイン絵画の代表的画家。今回、展示数点あり。

企画展のデッカイポスター、《聖母子と聖ヨハネ》1658年もスルバラン。母性あふれる優しい表情の聖母マリア、描き方の流行を反映してる、らしけど、宗教画は興味薄でよーわからん。ちなみに京都巡回の前に開催されてた東京上野・西洋美のポスター、メインビジュアルは、宙づりキャベツの絵。やっぱそーやなぁー、期待値が全然違うもん。同じのつこたらアカンのやろか、イケズやなぁ。。

ソフォニスバ・アングィッソーラ《スペイン王子の肖像》1573年頃。ルネサンス期に活躍したイタリア女性画家。西洋美術史上、最初に女性画家として各国で名声を得た女史らし。小生意気なボンボン王子が見て取れる。

べルナルディーノ・ルイーニ《マグダラのマリアの回心》1520年頃。丸メモ〈レオナルド・ダ・ヴィンチの弟子!?〉。ルイーニはダヴィンチの影響を受けた画家群のひとり。謎のほほえみが、ダヴィンチ譲りらし。この企画展チラシのメインビジュアルに右側のマグダラのマリアが採用されてて、こっちのが好きや。胸元のドレス止めのアクセサリーがなぜかサソリに見える。このアクセに宗教画のメッセージは隠されてへんよーやけど、目線がそこに行かへん?。ちょっと不気味感、好きやわぁ。

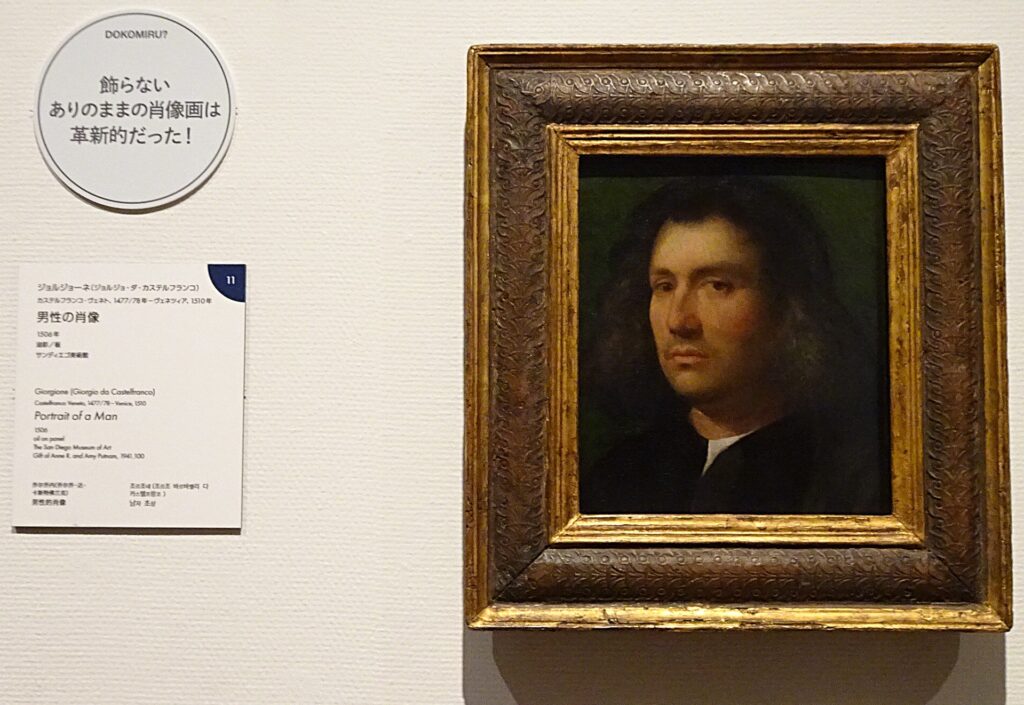

ジョルジョーネ《男性の肖像》1506年。丸メモ〈飾らないありのままの肖像画は革新的だった!〉。ヴェネツィアの盛期ルネサンスの創始者。33歳で早逝のため、真筆はわずか数点。油彩という新しい技法のリアルさで、肖像画に魂を吹き込んだ謎の画家。

ヒエロニムス・ボス(の工房)《キリストの捕縛》1515年頃。丸メモ〈この邪悪な表情、一度見たら忘れられない!〉。ほんまやねぇ、救いがない表情や。北方ルネサンス。

ジュゼペ・デ・リベーラ《スザンナと長老たち》1615年頃。光と影のカラヴァッジョを模倣するカラヴァジズムの絵。劇的な明暗効果とダイナミックな構図。旧約聖書の物語。エロおやじにしか見えん。

グエルチーノ(ジョヴァンニ・フランチェスコ・バルビエーリ)《ゴリアテの首を持つダヴィデ》1650年頃。丸メモ〈勝利したのにこの表情。なぜ・・?〉。旧約聖書の逸話。左下には切り落とした巨人の生首。イタリア絵画。勝利して勝ち誇ったよーな絵も対比展示してあった。最初は暴力的な表現が好まれたらしけど、次第にそのあとの瞑想と祈りに焦点があたるよーになった、と。いずれにしても、リアルな生首は転がってた。こんな絵、飾るん嫌やなぁ。。

ペドロ・デ・メナ《アルカラの聖ディエゴ》1665-70年。大理石やブロンズ彫刻が流行のイタリアと違って、スペインでは、木彫り彩色でリアルを追及。日本の仏像は木彫りやしなじみがある。リアルやないけどね。これはやさしい感じがする。

ベルナルド・ベロット《ヴェネツィア、サン・マルコ湾から望む岸壁 》1740年頃。丸メモ〈旅のお土産に、アイコニックな一枚を〉。絵はがき的な。ヴェネツィアと言えばのカナレットか思た。カナレットに学んではいるよーや。波の感じとかほんまリアル。

次は、フランス革命後、女性画家が活躍する18世紀。世紀の変わり目の女性画家対決。女性ファッション、ロココVS新古典。丸メモ〈それぞれの勝負服〉。

マリー=ギユミーヌ・ブノワ《婦人の肖像》1799年頃。ブノワはギリシャ・ローマ時代の様式を理想とした新古典主義のフランス女性画家。ギリシャ彫刻のよーな装い。対するは・・

マリー=ガブリエル・カペ《自画像》1783年頃。国立西洋美術館蔵。リヨン生まれパリで活躍したフランス女性画家。肖像画の名手とも。デッサン用のチョークホルダーを持ってイーゼルの前にたたずむ姿。カペ22歳頃の自画像。まだ女性が公の美術教育への参加を認められていなかった頃。流行のドレス、髪の特大リボンでロココの華やかさを演出。「こんな絵も描けまっせ」とのプレゼン作品にもなってるとか。好きやわー、カペ。私はガゼンこっち派。これ西洋美蔵のやつやから特大ポスターにはなられへんかってんやろね。まちの掲示板用ポスターではカペバージョンを時々見かける。えぇの持ってるねー、西洋美、ナイス!。そして19世紀へ。

ウィリアム=アドルフ・ブーグロー《羊飼いの少女》1885年。それぞれの近代。丸メモ〈「理想の少女」のはっと息をのむ瞳〉。う~ん、男子目線かな。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック《うずくまる赤毛の裸婦》1897年。ベル・エポック、パリの華やかな時代に娼館やキャバレーを頻繁に訪れ、娼婦や踊り子を描いて、カラフルな商業ポスターで鮮やかな社交生活を表現したロートレックの、少女のありのままを描いた油彩画。やさしいまなざしが感じられる。えぇ絵やなぁ。

最後は、ゴヤとピカソが注目されるスペイン絵画で、今、再注目されてるらしい、スペイン印象派のソローリャ。

ホアキン・ソローリャ《ラ・グランハのマリア》1907年。丸メモ〈スペインの太陽のあたたかみを味わおう〉。マドリード北のラ・グランハ宮殿の庭を散歩する自身の娘の絵。ソローリャはバレンシア地方出身。海辺で生活する人々を鮮やかな光のもとに描く。2歳の時に両親を亡くし、特に子どもたちにはあたたかいまなざしで描き続けた。

ホアキン・ソローリャ《バレンシアの海辺》1908年。最後はやさしい絵、よかった。

ちょっと欲張って紹介し過ぎちゃった。京都、混んでるんで、京セラ美まで足を運んでもらわんでもえぇよーに、がんばりました。