京都・鞍馬寺、天狗と国宝・毘沙門天に会いに。

夏の鞍馬寺(くらまでら)。ふぅふぅはぁはぁ登る坂道、すぐバテるやろなぁ、と思いつつお出かけ。

出町柳駅(でまちやなぎえき)から叡山電車(えいざんでんしゃ)。乗り込んだのは展望列車「きらら」。大きなガラス窓で、東側はひとり席で、西側にはボックス席と窓側向きの二人掛けシート。鞍馬山も叡山電車も何十年かぶり。へぇ~、こんなんなってるんや、と展望ベンチシートをお試し。遠い記憶の沿線のまちの景色に見とれて、終点近くになってから、青もみじを思い出して最後尾からパチリ。

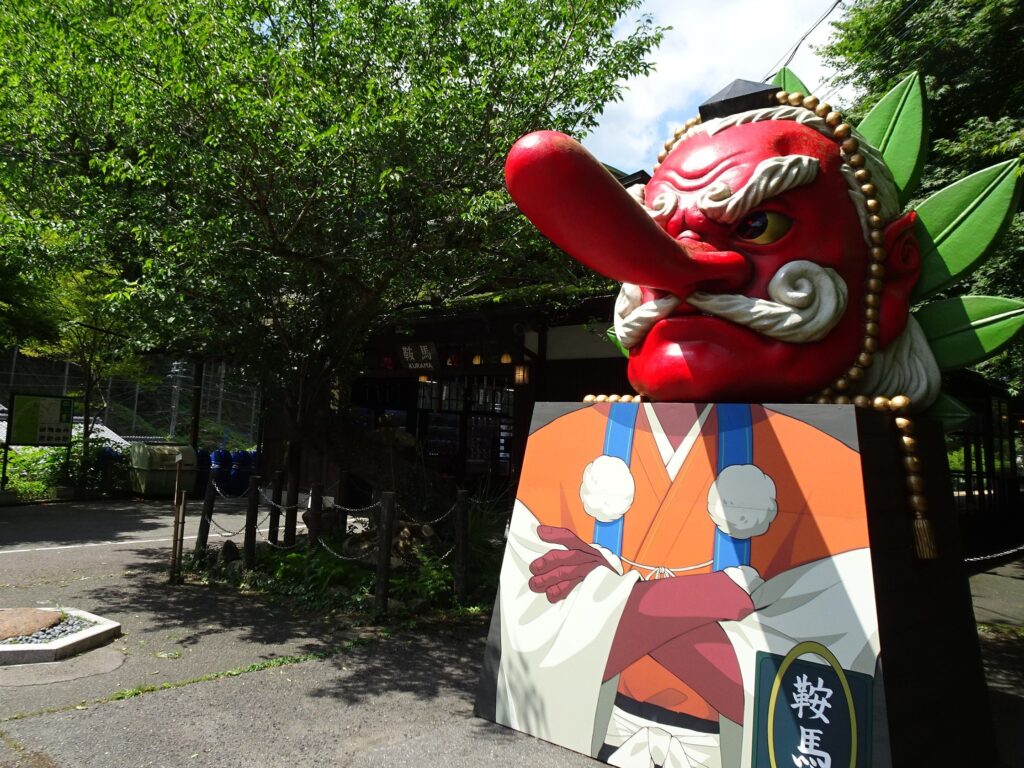

大天狗(おおてんぐ)は、鞍馬駅に鎮座。にらみをきかせてはる。静かな駅前を左折すると、数件のお土産屋さんの先に、石段と仁王門。

770年、鑑真和上(がんじんわじょう)の弟子である鑑禎上人(がんちょうしょうにん)が、この地に毘沙門天(びしゃもんてん)をまつらはったんが、鞍馬寺のはじまり。その後、平安遷都と同じころの796年に伽藍建立。平安時代は京都の北方守護の寺として信仰を集めたことから、人々と国を守る毘沙門天信仰の聖地となった。ちなみに、毘沙門天は、国家を守る四天王(してんのう)としてグループ活動するときは北方を守護する多聞天(たもんてん)と呼ばれ、ソロ活動の際には毘沙門天と呼ばれると、NHKのEテレでお勉強。

また、鞍馬山の天狗伝説・・鞍馬の奥の僧正ガ谷(そうじょうがたに)には、天狗の大将・僧正坊(そうじょうぼう)が潜んで森を守ってて、天狗は山岳信仰の守り神とされてる。この天狗に剣術を教わったのが、牛若丸(うしわかまる)こと源義経(みなもとのよしつね)という流れ。本殿金堂、多宝塔などは近年再建されたもの。律宗、真言宗、天台宗、古神道や修験道の要素も絡み合ったり、建物の焼失や再興などを経て、昭和24年に歴史ある信仰の流れを統一して、鞍馬寺は鞍馬弘教(くらまこうきょう)の総本山とされたとか。さて、カルチャーのあとは坂登り。鞍馬山ケーブルもあるけど、元気な人は、九十九折(つづらおり)参道を登りましょう、と案内あるし。

老杉は御神木。約53m、樹齢800年。古くから「大杉さん」として親しまれ、一心に願えば願ことが叶うんやて。さて、ここからが、つづらおり参道の本番。すがすがしい山の気ただよう参道やけどキツイ。平安時代、清少納言が 「遠きて近きもの、くらまのつづらをりといふ道」 と綴ったらしけど、ほんまに、近いんいんかい、と思うほど遠くて汗だく。やっぱ、ケーブルにすべきやった~後悔。

振り返ると、青もみじ、ナイス!。錦秋も見て見たい。

おぉ~。国宝・毘沙門天さん。平安時代後期のもの。カメラNGにて写真は入り口の看板。トチの木で彫られたこの像は、小手をかざしてはるか彼方を俯瞰する姿が鞍馬山独特。一般的に左手には宝塔を持ってはるんやけど。顔をしかめて「うーん、困ったやっちゃなぁ」みたいな表情で、ずいぶん人間味のあるお顔が、ちょっとステキやん。向かって右側が吉祥天(きっしょうてん)で奥さん。同じく左側が善膩師童子(ぜんにしどうじ)で5人の息子の1人。3体セットで国宝。そのほか重文・兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん・平安時代)は、異国風の鎧を身につけて怒りの表情。重文・聖観音(しょうかんのん・鎌倉時代)は、ほっそりした女性美など。3階だけでも見ごたえたっぷりな200円。

さらに先へと登り段。こんなことなら、早朝5㎞の清水ウォーク止めといたらよかったと、ブツブツはぁはぁ400m。よーやく到着・・

下山にはケーブル利用。宗教法人鞍馬寺が運営する日本一短い鉄道。距離約200m、高低差89m。

お疲れさまでした。次回は、登りにこそ、ケーブル利用しよう。